展示解説

第1章

日々を愉しみ、旅に遊ぶ

うまい酒をつくってくれている人に、心からお礼を言いたい。趣味というものの全くない私には、酒を味わうことが唯一の楽しみであるからだ。

(「緑色の瓶」『わたしの流儀』平成10年 新潮社)

愛酒家だった吉村昭。会社員時代を経て執筆業に生活が移ってからも、気分転換や誘眠剤がわりに毎晩酒を楽しみました。過去には、雑誌「酒」が企画した文壇の酒豪ランキングで、東の関脇をはったこともありました。小説の取材旅行で地方へ行くと、その土地の食べ物を肴に酒を飲むことを何よりの楽しみとし、行きつけの店を記した住所録を必ず携帯していました。

旅は「うまい物」との出会いでもありました。もともと、病床生活と戦時の食糧難を経験した吉村は、食への興味が旺盛で、「食」に関するもの随筆も数多く執筆しています。没後4年目に刊行された随筆集『味を訪ねて』(後改題『味を追う旅』)には、全国各地で出会った「うまい物」の数々が綴られています。

毎晩の楽しみ

晩酌時間は午後6時~12時頃。60代後半からは酒の飲み方を変え、先に夕食を済ませてから午後9時~12時に飲むようになった。若いころは日本酒をお銚子28本、焼酎をコップ17杯飲んだこともあったが、肺結核の大手術を受けているため、酒も年齢に応じて飲む時間帯や酒量を調整した。

行きつけの店「アラマサ」で(津村節子氏蔵)

晩酌セット(津村節子氏蔵)

旅に携えた住所録

東京編と地方編があった。地名、店名、電話番号、店の種類(おでん、バー、皿うどん等)を記し、特に好印象の店にはⒶの印をつける。住所録への記載は「食べ物も酒もうまく、しかも値段が安いこと」が必須条件だった。店選びにもコツがあり、「不器用な私でも、このことだけは勘がはたらき、予測ははずれない」と言っている。

行きつけの店、長崎県の「はくしか」にて。地元の知人や同行した編集者と旅の夜を楽しんだ。(津村節子氏蔵)

津村節子氏寄託資料

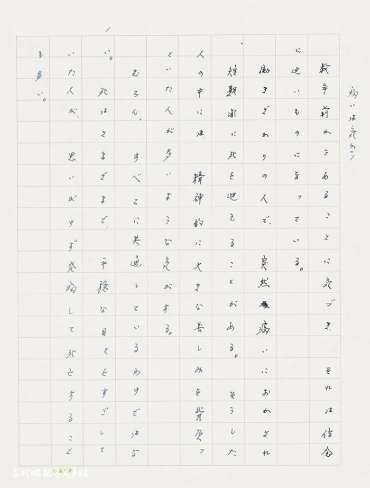

住所録(津村節子氏蔵)

![]() この住所録には全国の飲み屋の電話番号が書かれている。

この住所録には全国の飲み屋の電話番号が書かれている。

私が社会人になった時、父から「これをやる」と、この住所録から転記された父が推薦する小料理屋やバーなど、つまり今で言うところの「グルメ本」を渡された事がある。社会人となった私には必須のものだと父は思ったのだ。

私は22歳当時、父ほど酒を呑む男ではなかったし、出張先で仕事が終われば、真っ先にホテルに戻るような人間であった。だから特製のグルメ本はどっかに行ってしまって、今も見つからない。誠にもったいないことをした。

その後、私は父ほどの酒豪ではないが毎晩呑むようになった。その都度思い出す、あの名刺大のグルメ本を。

愛聴の落語

酒を飲みながら落語を聴いた。中学生頃から寄席に通い、なかでも古今亭志ん生の大ファンだった。独演会に足を運んだり、その死後はレコードをかけて楽しんだ。

古今亭志ん生のほか、三笑亭可楽、桂文楽も好きだった。(津村節子氏寄託資料)

大の凧好き

吉村は少年時代から凧揚げが好きで、大人になっても取材旅行で地方へ行った際には目当ての凧を買い求めた。凧の揚げ方は「まず、凧を持って走ったりしない。人に持たせたりもしない。そんなのは初歩の初歩だ(略)微風のときが最も好ましい」という。

![]() 父は買ってきた凧を私に見せる。「これいくらだと思う?」 見事な錦絵が信じられぬ価格で手に入ることに驚愕していた。印刷ではなく、絵師による手描きなのだ。子供があげる凧は「おもちゃ」である。子供が小遣いで買う凧に絵師達は腕を振るっている。父は感動し、日暮里や浅草で見かけると買って来ては感じ入っていた。

父は買ってきた凧を私に見せる。「これいくらだと思う?」 見事な錦絵が信じられぬ価格で手に入ることに驚愕していた。印刷ではなく、絵師による手描きなのだ。子供があげる凧は「おもちゃ」である。子供が小遣いで買う凧に絵師達は腕を振るっている。父は感動し、日暮里や浅草で見かけると買って来ては感じ入っていた。

父は自分は凧あげの名人だと言っていた。少年時代、ベイゴマと共に凧は常に父が興じていた。

いつものように物干しから凧をあげる。夕食に呼ばれ、すっかり凧をあげていた事を忘れて階下に降りた。「あ、凧!」と声に出し、物干しに駆け上がった。もう既に凧は落ちているはずだ。しかし、物干しの手すり結びつけていた糸は天に向かって伸びたままだった。見上げると晴天の月を背景にに凧が見えたという。

父は光景描写の作家だと私は思っている。その父から私は口頭で「物干しからの凧あげ」を何度か聞いていた。

凧に囲まれて微笑む吉村。昭和48年。(写真提供 文藝春秋)

愛読書

少年時代から長篇小説より短篇小説を読むことが好きだった吉村は、創作活動を始めた大学2年生頃から書くために読書するようになった。森鷗外、志賀直哉、川端康成、林芙美子などの短篇を愛読し、なかでも梶井基次郎は「学生時代に最もとりつかれた作家」だった。また、アメリカの作家ヘミングウェイ、フォークナー、スタインベック、アンブロウズ・ビアスや、フランスの作家ピエール・ガスカールの短篇に感嘆し、特にガスカールの『けものたち・死者の時』は1行読むだけでも創作意欲が掻き立てられるとし、反復して読んだ。

津村節子氏寄託資料

第2章

小説作法

吉村はたとえ小説であっても「歴史的事実、史実というものを動かしてはいけない」という執筆姿勢をもち、関係者への取材や、資料調査、現場調査を徹底しました。そして、「自分の目と足で調べないと本当のところはわからないんです」と語るように、調査の旅も自分一人で行うなど、一貫したこだわりをもっていました。

執筆にも吉村なりの作法がありました。原稿は少なくとも締切りの10日ほど前に書き上げます。執筆は対象によって太さの異なる万年筆を使い、日に何度も辞書を引き、随筆であっても同時並行で作品を書くことはしませんでした。長篇のあとは短篇を書き、短篇を書くときは細字で下書きします。話し手や遺族の心情を尊重し、読者や郷土史家の意見を大切にして丁寧な返信を送り、参考にした本は市場に戻し……。

執筆活動を続けるなかで積み重ねた習慣や作法に、吉村の人となりを垣間見ることができます。

愛用の万年筆

吉村は万年筆をこよなく愛し、原稿執筆用(清書用)、下書き用、推敲用、日記用、手紙用など、目的に応じて使い分けていた。机上には常に10本以上の万年筆が置かれ、書き味が悪くなると長崎県のマツヤ万年筆病院に修繕を依頼し、長く愛用した。万年筆には「A.Yoshimura」を刻む。

![]() ゆいの森あらかわにも手書き原稿が残っているが、その中でひときわ異様な原稿がある。文字角が2mm程度の細かい字で書かれ、400字詰原稿用紙に約4枚分の文字数が収まっている。

ゆいの森あらかわにも手書き原稿が残っているが、その中でひときわ異様な原稿がある。文字角が2mm程度の細かい字で書かれ、400字詰原稿用紙に約4枚分の文字数が収まっている。

「なぜこんな字で書くのか?」と聞くと、作品を俯瞰するため、と父は言った。私の記憶では歴史小説の長編を書くようになってからの事で、推敲する上でもっとも適した父のスタイルなのだ。それを可能にしたのがセーラー万年筆(細字)であった。多くの万年筆を持っている父が最も愛用したのは間違いなく価格700円のグリーンのセーラーであった。モンブラン、パーカーなど高級な万年筆も持ってはいたが、「不思議だよ、この一番安いやつが一番書き味がいい」と言っていた。あまりに使いすぎてペン先が摩耗し、何度か交換するほど、吉村作品になくてはならないものになった。確か、部品が欠品となってペン先交換ができなくなり、セーラーの使用はその時に終わった。

万年筆(津村節子氏蔵)

取材中の吉村

「小説の内容がたとえフィクションであっても、扱う素材の基本調査は欠かせない」と語る吉村。戦史小説を書くときは戦争体験者に会って話を聞き、歴史小説では必ず小説の舞台の地に赴き、資料を収集し、現地の情景を確かめた。

私は、一人で旅をする。編集者と同行することもあるが、それはきわめて稀である。人に会う時は、その人の眼の動きを見つめ、話に耳をかたむける。埋れた資料に出会った時は、やはり旅をしなければこのような貴重なものを手にできなかった、とあらためて思う。

(「あとがき」『史実を追う旅』平成3年 文春文庫)

宇和島の魚市場にて(津村節子氏蔵)

長年使用した回転椅子

この椅子に座って机に向かうと気分が安らかになり、「煩わしいことがあっても、それらは跡かたもなく拭い去られて、落ち着いた気持ちになる」という。

![]() ゆいの森の書斎にもレプリカの椅子が置いてあるが、座ってみると機能的であることがわかるはず。椅子は回転式でキャスターがついている。長いテーブルの端から端、そして棚に移動し、手を伸ばして資料をとるための椅子である。机と椅子の高さは父のサイズにジャスト合わされている。

ゆいの森の書斎にもレプリカの椅子が置いてあるが、座ってみると機能的であることがわかるはず。椅子は回転式でキャスターがついている。長いテーブルの端から端、そして棚に移動し、手を伸ばして資料をとるための椅子である。机と椅子の高さは父のサイズにジャスト合わされている。

回転椅子(津村節子氏蔵)

取材道具

2泊3日の取材旅行に行くことが多かった吉村。取材に携行した旅行鞄には、津村の用意した着替えや洗面道具、行きつけの店を記した住所録を入れ、万年筆や取材ノートは背広のポケットに入れた。テープレコーダーやカメラを携えた時期もあった。「作家」と名乗るのが気恥ずかしいからと、名刺には肩書がない。素材は津村の出身地である福井県の越前和紙を使用。

取材鞄の中身(津村節子氏蔵・寄託資料)

名刺(津村節子氏寄託資料)

収集した参考文献

歴史小説の執筆にあたっては、小説の舞台となる土地に赴き、図書館や資料館をはじめ、旧家などに残されている記録類を写真撮影し、印刷した。集めた資料は、小説ごとに紙袋に入れて保管した。資料には付箋が貼られ、朱色の下線や書込みが見られる。

参考文献を入れた紙袋 。小説のタイトルが書かれている。(津村節子氏寄託資料)

第3章

病と向き合う ― 最後の一年

14歳で肺結核にかかった吉村は、病状悪化により21歳のとき、肋骨5本を切除する胸郭成形術を受けました。「大きなハサミみたいなものでバシッとやるんだけど、そのたびに、体が反り返るんです。肋骨と一緒に神経も切ってしまうわけだから」。局所麻酔だけの5時間におよぶ大手術と、手術の日を挟んだ約4年にわたる病臥生活は、その後の人生にさまざまな影響を与えました。

医学に対する関心は強まり、昭和44年(1969)発表の心臓移植手術を描いた「神々の沈黙」以降、医学やそこに携わる人たちを書き続けました。

平成17年(2005)2月、舌ガンを宣告され、放射線治療が始まりました。病気のことは家族以外には伏し、連載中の「彰義隊」や短篇小説、随筆などの執筆と推敲を続けました。翌1月、膵臓にガンが見つかり、2月に全摘手術を受け、3月に自宅療養に入ります。この時依頼を受けた随筆「一人旅」は、吉村にとって最後のゲラ校正となりました。

吉村は、「小説家には、たいがい未完の作品が残ります。それを僕は辛いなあと思う。どうしても書き終えてから死にたい」と語っていました。入院前に書き上げていた遺作「死顔」も、再入院となる7月10日の直前まで、推敲を繰り返しました。そして、本人の強い希望で24日に退院し、31日未明に79歳の生涯を閉じました。

病は気から

大病を患った吉村は朝目覚めると、「大過なくすごしている自分は幸せだ」と胸の中でつぶやくのを常としていた。この言葉をつぶやくと「気分が明るくなり、今日一日しっかり仕事をしよう」と思えるのだという。『わたしの流儀』所収。

自筆原稿「病いは気から」(津村節子氏寄託資料)

オーダーメイドのジャケット

手術により、左手が右手より5㎝以上長かった吉村は、ジャケットをオーダーメイドしていた。銀座の「テーラーエマ」は、仕立てが良く、数年着ても作ったばかりのように少しもゆるみがなかったという。

![]() 父は肺結核を患い、肋骨を5本取るという当時前例のない実験的手術を受けたが、その結果、体が左右対称ではない。既製品では体にフィットせず、スーツは全て「テーラーエマ」に作っていただいていた。肋骨を失った背中は、窪みがあり、片側の肩が微妙につり上がっている。

父は肺結核を患い、肋骨を5本取るという当時前例のない実験的手術を受けたが、その結果、体が左右対称ではない。既製品では体にフィットせず、スーツは全て「テーラーエマ」に作っていただいていた。肋骨を失った背中は、窪みがあり、片側の肩が微妙につり上がっている。

江間氏はそれがわからないようにパッドを裏地に施すなどの細心の工夫をした。まさに「オーダーメイド」である。私が成人になった時、父からの祝いとして「テーラーエマ」でスーツをつくることになった。

私達が入店すると、江間氏の対応は接客のそれではなかった。その時、私は知ったのだが、実は父は江間氏にとっては開成中学の先輩だったのだ。尚、江間氏は作品「冷い夏、熱い夏」の中で広志を見舞う同級生として書かれている。

ジャケット(津村節子氏蔵)

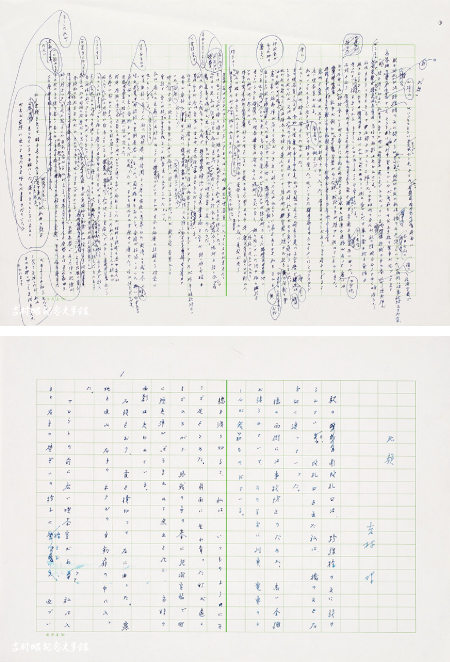

遺作「死顔」の草稿と清書原稿

死の直前まで推敲を重ねた遺作。次兄の死を軸に、吉村が10代から20歳前後にかけて体験した家族の死や結核闘病、戦中戦後の生活などが描かれる。延命措置に対する違和感についても書かれ、吉村の死生観が凝縮された作品。草稿には、原稿用紙1枚に10枚分の文字が書き込まれている。

![]() 「小説は頭で書くものではない、手で書くのだ」。父の持論である。

「小説は頭で書くものではない、手で書くのだ」。父の持論である。

頭で考えるのではなく、とにかく自分の手を原稿用紙の上にもっていく。万年筆からブルーインクでなにかしらを紙にしるしていくのだ。無目的に見えても、数秒もすれば創作の域に移っていく。そのためにはどうしても書斎に入らなければならなかった。

膵臓がんの闘病中、しきりに病院食がまずいと言っていた父。しかし、それは書斎に戻るための言い訳だったと私は思っている。

最後の一年、その言い訳によって何度か書斎に戻ることができた末期がんの父は原稿用紙の上に手首を載せていた。

自筆原稿「死顔」(津村節子氏蔵)

憩いの地に建てた墓石「悠遠」

吉村の没後、遺骨は遺言にそって1年間書斎に置かれ、1年後の命日に新潟県越後湯沢の町営墓地に納骨された。湯沢には仕事場兼気分転換のためにと購入したマンションがあり、1ヵ月に1度の割合で津村と訪れ、資料を要しない随筆などを執筆した。「自分の墓はぜひ雪国に」と考えていた吉村は、憩いの地湯沢に自筆の文字「悠遠」を刻んだ墓石を建てた。

悠遠

悠遠という語を小説の中で使ったことはないが、この文字を眼にしているとゆったりした気分になり、また、逆に気持がひきしまる。物事すべてその到達点ははるか遠き彼方にあり、人間はそこに向って歩きながら途中で死を迎える。思いがけず自選作品集を世に出していただき、深い感謝の念をいだいているが、この作品集も悠遠な地に伸びる道に置かれた石の一つにすぎない。歩みはとみに鈍くなったが、私はまだ歩きつづけてゆきたい、と思っている。

(「〈表紙の言葉〉悠遠」「波」平成4年3月号)

吉村昭の墓石

揮毫額「悠遠」

父は人の頭の良し悪しの基準を、笑いのセンスをもつか否かで判断していた。自分の作品の編集までされる頭脳のもち主なのだ、全く同じ箇所で爆笑する父と編集の方々。

ビールから始まり、日本酒、ウイスキーに杯が移る。そのころにはお客様も上機嫌。次の作品計画も酒の場で話されていたと思う。

酒は人を大胆にする。酌み交わす内に壮大な歴史小説の構想が生まれていたはずだ。

日本酒に氷をいれることもあった。アイスペールから手でつまんでワイングラスに入った日本酒にひとついれる。この晩酌セットは休肝日がない父の大事な