はじめに吉村昭 ―闘病体験と医学小説―

諏方神社の境内から日暮里の町を見下ろす吉村昭

写真提供 文藝春秋

町の氏神様である

吉村昭は、昭和2年(1927)に東京府北豊島郡日暮里町(現荒川区東日暮里六丁目)で生まれました。中学の頃に発症した肺結核が悪化し、21歳の時に命の危険を伴う左の肋骨5本を切除する大手術を受けます。療養生活を経て通った学習院大学では、後に妻となる北原(津村)節子との出会いがありました。また、小説家を目指し始めたのもこの頃です。

闘病体験がもととなり、生涯、「死とはなにか、生とはなにか」を主題とした作品を書き続けました。「青い骨」や「さよと僕たち」をはじめ、初期の短篇にはその影が色濃く反映されています。遺作となった「死顔」でも、肉親の死や結核闘病について描いています。

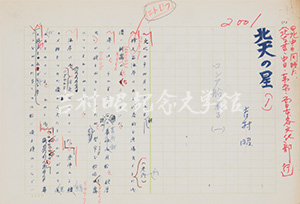

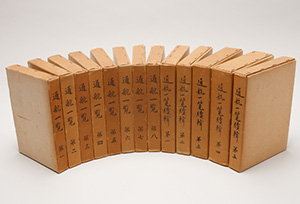

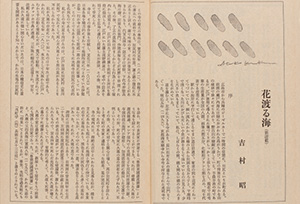

昭和44年、心臓移植を描いた「神々の沈黙」発表以降、医学に関する作品を執筆していきました。江戸・明治期の医家を描いた作品も多く、初の本格的長篇歴史小説「冬の鷹」もその一つです。また、日本の種痘史と伝染病予防に取り組んだ人物に注目して執筆したのが「雪の花」「北天の星」「花渡る海」です。

第1章笠原良策 ―「雪の花」―

良策が栃ノ木峠を越えて目指した

写真提供 福井県ふるさと文学館

良策は、涙に

吹雪にさらされながら雪中を泳ぐようにして

文化6年(1809)越前国足羽郡深見村(現福井県福井市深見町)に生まれた笠原良策(白翁)は、天然痘から福井の人々を救うべく、種痘の普及に尽力した町医です。

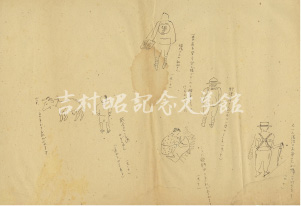

吉村は、良策は「精神力の強靭な人物」であり、その「生き方にひかれた」と述べています。良策について最初に描いたのは、昭和44年(1969)に医学雑誌「CREATA」に掲載した短篇「日本医家伝(四) 笠原良策」です。次に長篇『めっちゃ医者 伝』(昭和46年 新潮少年文庫)を発表しました。タイトルにある「めっちゃ」とは、福井地方の方言で天然痘に罹患した人の皮膚に残る「あばた」のことです。種痘の普及に対して周囲の理解が得られず、「めっちゃ医者」と蔑まれた良策が、医師として困難に立ち向かう様を克明に追いました。

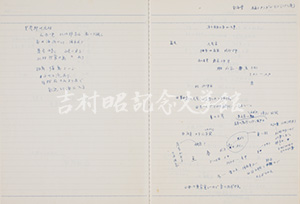

その後、医学史を題材とした作品を執筆する過程で、良策という存在の重要性を改めて感じ、「腰を据えて書き直したい気持」が強くなり、書き上げたのが長篇『雪の花』(昭和63年 新潮文庫)です。福井にも訪れ、良策の日記「

第2章中川 五郎治 ―「北天の星」―

五郎治が晩年を過ごした松前の海(北海道松前郡松前町)

写真提供 松前町

五郎治は、多くの日本人がシベリアで生命を終えたことを思うと胸が痛くなるのを感じた。

シベリアでの生活の苦しさは薄れ、むしろ必死に生きた日々がなつかしく思い出される。厚い氷にとざされた海や河川、重畳とつらなる雪におおわれた峰々、さえぎるものもない荒涼とした原野。それらが海のはるか彼方に存在するのかと思うと、もう一度訪れてみたい気持もする。(『北天の星』下)

明和5年(1768)、南部領北郡田名部通川内村(現青森県むつ市川内町)に生まれた中川五郎治は、抑留されたロシアから種痘に関する本を持ち帰り、松前(現北海道松前郡松前町)を中心に日本で最初に西洋式の種痘(牛痘法)をおこなった人物です。

日本で初めて種痘をおこなったのは長崎の人物であったと信じていた吉村にとって、長崎に種痘苗が輸入される約25年も前に、五郎治が北海道で活動していた事実は驚くべきことでした。

昭和45年(1970)に医学雑誌「CREATA」で「日本医家伝(九) 中川五郎治」を原稿用紙30枚の短篇としてまとめた後、「本格的に長篇小説として書いてみたい」と思い、執筆に入りました。しかし、調査不足を痛感し42枚で一度断念し、その後、連載依頼があったため資料収集に改めて取り組み、書き上げたのが「北天の星」です。中でも函館図書館で見た、鎖国時代にロシアから帰国した五郎治の取調べの様子を記した『

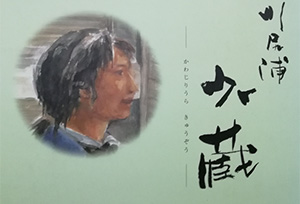

第3章久蔵 ―「花渡る海」―

久蔵の故郷川尻浦(広島県呉市川尻町)

写真提供 湊里香

貧しいかれの唯一の慰めは、風光であった。

浜には松林がつづき、その間からおだやかな瀬戸内海がみえる。(中略)

久蔵は、シベリアに住むロシア人たちの生活を思いうかべ、たとえ貧しくても気候にめぐまれ美しい風光につつまれた川尻浦に住んでいることは幸せだ、と思った。(『花渡る海』)

天明8年(1788)、安芸国賀茂郡川尻村(現広島県呉市川尻町)で生まれた久蔵は、漂着したロシアで西洋式の種痘(牛痘法)に関する技術を学び、種痘を広島方面で普及させようとしました。

吉村は、「北天の星」を執筆した際に調査した『

昭和58年(1983)から雑誌「海」に連載した「花渡る海」は、休刊により8回で連載中断となりましたが、新たに原稿用紙360枚近くを書き下ろして完成させた作品です。調査では、故郷の川尻町や乗船していた観亀丸の積荷を調べるために、兵庫県にも訪れています。川尻町で、漂流の経過やロシアでの生活を陳述した『

平成16年(2004)、川尻小学校のPTAが中心となって、地域の子どもたちのために、『花渡る海』(昭和60年 中央公論社)を原作とした絵本『川尻浦久蔵』を出版しました。吉村は「久蔵は、初めて郷里でよみがえった」とその刊行を喜びました。同じ年に作られた紙芝居は、3年後に新しく3場面を加えた改訂版が制作されています。

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

紙芝居「川尻浦久蔵」(改訂版)

おわりに新型コロナウイルス感染症と「破船」

「破船」の背景地として描かれた佐渡島(新潟県佐渡市)

さんまは、西の方から回游してくるので、左方に突き出た岬の先端附近で漁をする。浜から一里ほどの距離であった。

舟がつぎつぎに浜をはなれ、伊作も鉢巻きをし、舟をおろした。櫓をつかみ、岩礁を避けながら舟を進めた。(『破船』)

新型コロナウイルス感染症との闘いが続く中、伝染病の予防に奔走した笠原良策、中川五郎治、久蔵を描いた「雪の花」「北天の星」「花渡る海」をはじめとする吉村の医学に関する作品は、伝染病と闘ってきた歴史や予防の観点からも注目を集めています。

令和2年(2020)春、世界的な感染拡大が危惧される状況において、未知の疫病に村を襲われ危機に直面した人々が、それでも生き抜こうとする姿を描いた長篇「破船」も、関心を集めました。

「破船」は、昭和55年(1980)に雑誌「ちくま」に「海流」として連載され、昭和57年に単行本化に際し改題された虚構小説です。吉村は、日本海沿岸の古記録で頻繁に見た二つの記述に着目し、執筆に取り組みました。一つは「荒天の暗夜の海で難儀する船を、海岸に住む者たちが巧みに磯に誘って破船させ、積荷などを奪うことがひそかにおこなわれていた」という記述。もう一つは「疱瘡(天然痘)にかかった者からの感染を防ぐため、それらの者を船に乗せて海に流した」というものです。背景とした土地には、何度も訪れ親しみを持ち、豊かな文化を持つ新潟県佐渡島を選び、実際に島の郷土史家に風習、風物について話を聞き書き上げました。

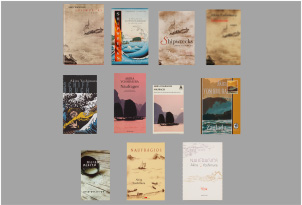

日本の古い風習を描写した「破船」は、吉村作品の中で最も多くの言語に翻訳された作品でもあります。平成8年(1996)に「SHIPWRECKS」としてはじめて英訳出版されて以降、海外で高い評価を受けています。