展示解説

はじめに

戦争を書くということ

戦争に幼いながらも接触した私は、二つの相反した精神的季節の中に生きた人間という存在の奇怪さを、後の世代に伝える義務を課せられているように思う。

「二つの精神的季節」『精神的季節』

昭和2年生まれの吉村は、4歳の年に満州事変、10歳の年に支那事変と物心ついた時から戦争の時代を生きてきました。中学2年の昭和16年、中国の戦線で兄が戦死し、その12月に太平洋戦争が勃発。翌年には日暮里の自宅で東京初空襲の米軍機B25を目撃します。度重なる空襲と焦土と化した町で眼にする多くの死体は、若い吉村の感覚を麻痺させていきました。そして、徴兵検査に合格した数日後、終戦を迎えます。

戦争が敗戦で終わったことは信じがたいことでしたが、それ以上に大人の態度が戦争協力から批判へと一気に変わったことに強い戸惑いを覚えます。「戦争中、私と同じように一心に働いていた人々の群れは、いったいどこへ行ったのだろう」。やがて吉村は、「人間は背景によって変色するもろさ」を持っていて、「本当の戦争のこわさは、人間を変質させることにある」という考えから、自分が見た戦争というもの、日本人というものを書こうと、長篇「戦艦武蔵」を執筆します。

戦場体験がない吉村は、戦争を背景とした小説を書くことに「一種の後ろめたさ」を感じ、戦争体験者に直接会って話を聞くことに精力を傾けました。記録には残されていない生の声は、吉村の執筆意欲を掻きたてました。

〈本をクリックすると詳細解説が表示されます。表示されるまでに時間がかかる場合があります。〉

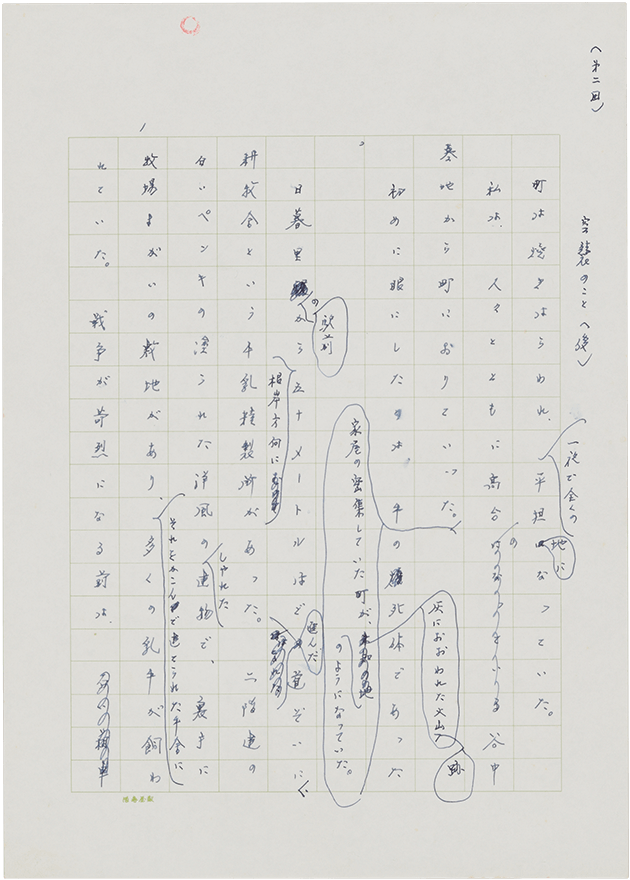

自筆原稿「空襲のこと(後)」

津村節子氏寄託資料

回想集 『東京の戦争』 平成13年 筑摩書房

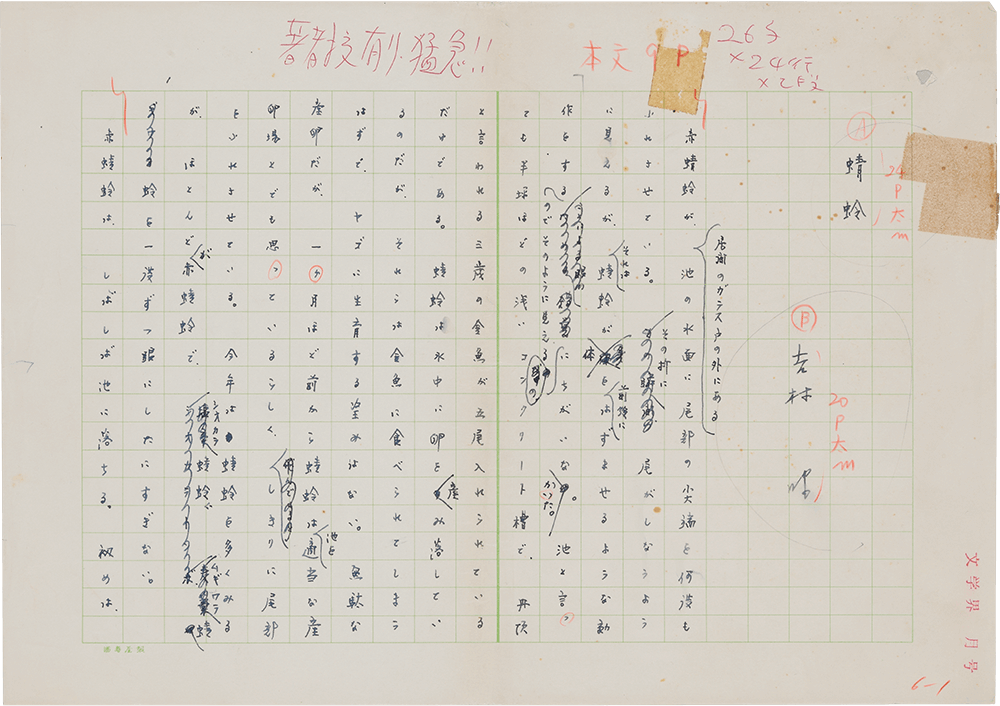

自筆原稿「蜻蛉」

津村節子氏寄託資料

短篇集 『炎のなかの休暇』 昭和56年 新潮社

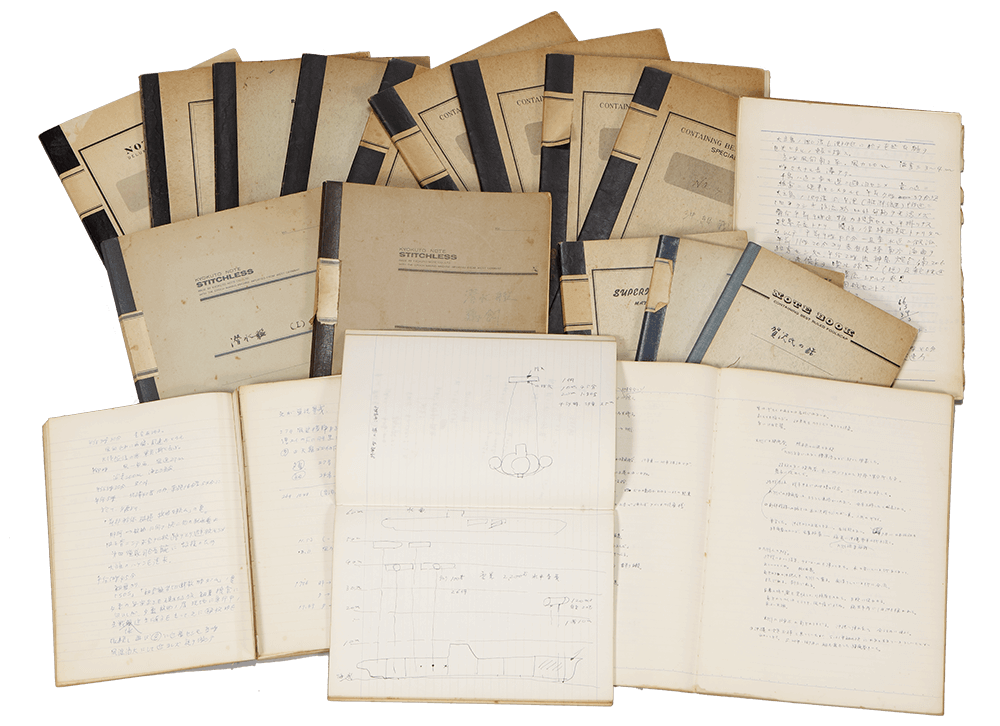

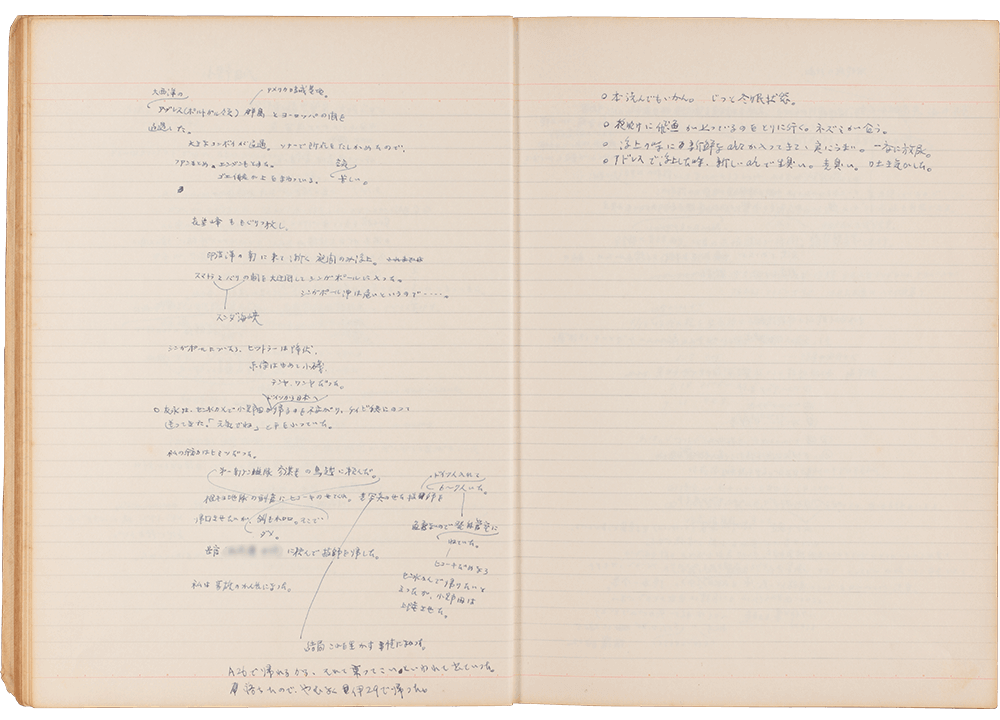

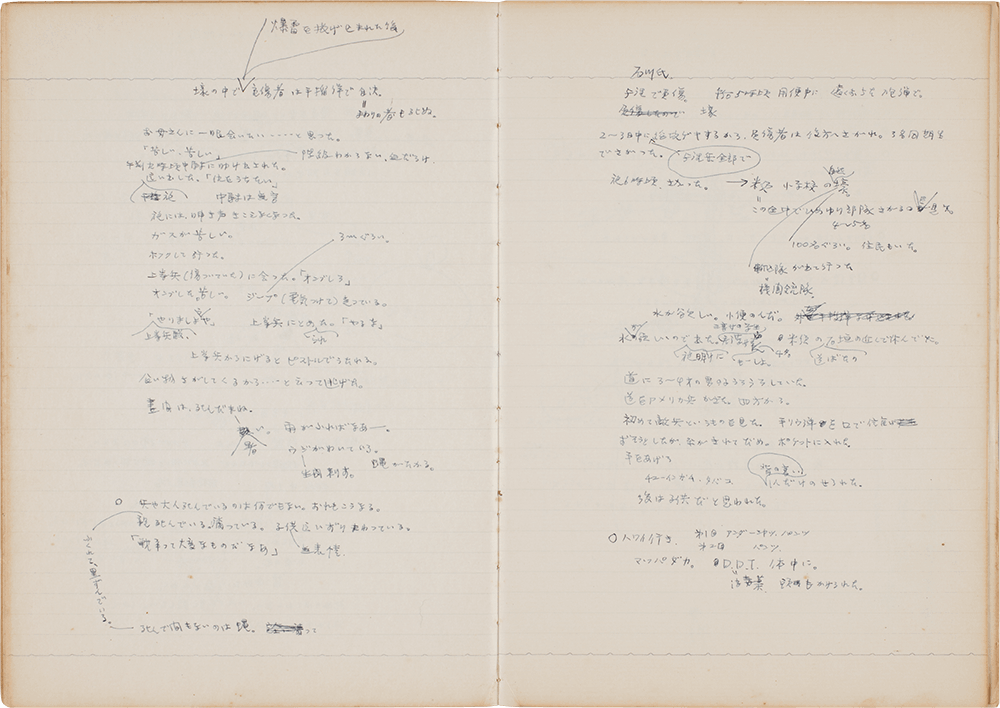

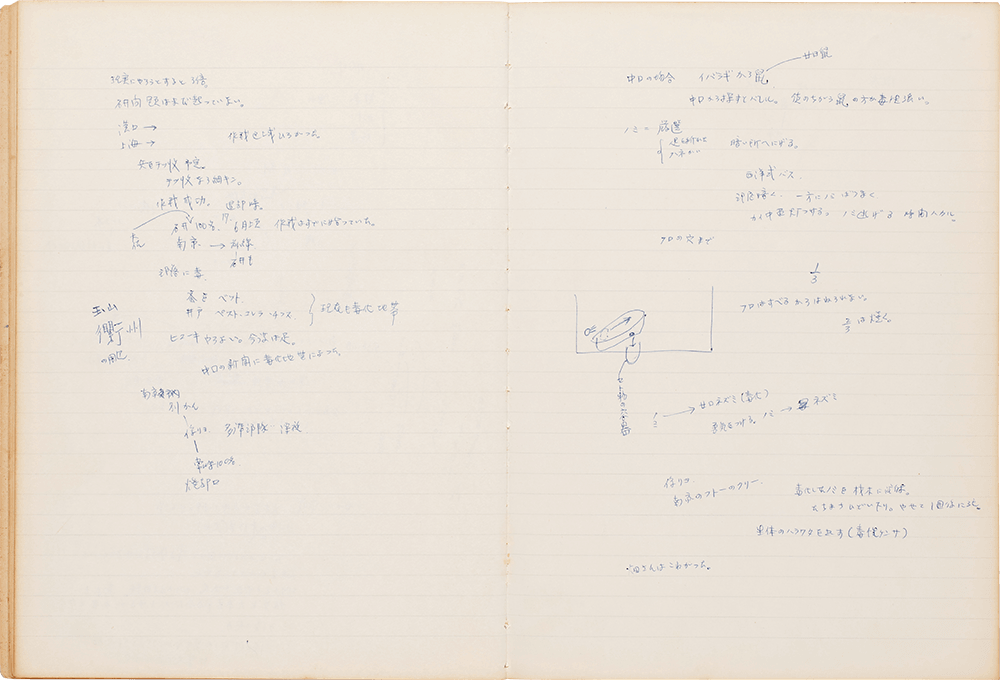

戦史小説の取材ノート

津村節子氏寄託資料

証言を録音したカセットテープ

津村節子氏寄託資料

証言集 『戦史の証言者たち』 昭和56年 毎日新聞社

第1章

艦船の証言者たち

私は、戦争を解明するのには、戦時中に人間たちが示したエネルギーを大胆に直視することからはじめるべきだという考えを抱いていた。そして、それらのエネルギーが大量の人命と物を浪費したことに、戦争というものの本質があるように思っていた。

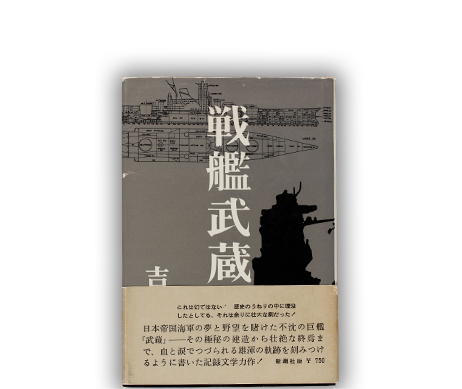

「あとがき」『戦艦武蔵』

吉村は艦船を題材にした作品を繰り返し書いてきました。最初の戦史小説「戦艦武蔵」をはじめとして、戦艦「陸奥」の沈没原因に迫った「陸奥爆沈」や潜水艦を舞台にした「総員起シ」「深海の使者」、輸送船の沈没事故を扱った「海の柩」「烏の浜」、軍艦の海難事故を描いた「顚覆」「艦首切断」など、多くの作品を残しています。

インタビューで執筆動機を尋ねられた吉村は「海軍は艦船が容器みたいなもので、その中で生きる人々は凝縮していくでしょ。陸軍は広い地上で拡散していく。そんな違いから海軍にひかれるのかな」と述べています(「南日本新聞」昭和46年9月14日)。

戦争の隠れた部分を書きたいと思っていた吉村は、艦船という「容器」のなかで生きる人間たちに関心を寄せ、そこで起きた出来事を生存者の証言をもとに掘り起こそうとしました。

〈本をクリックすると詳細解説が表示されます。表示されるまでに時間がかかる場合があります。〉

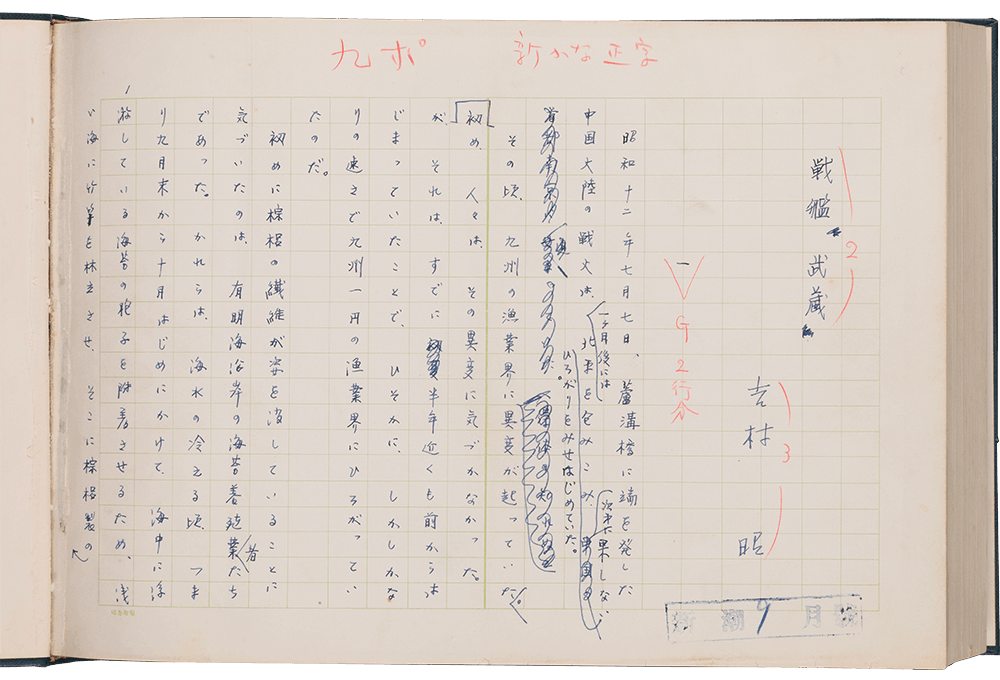

自筆原稿「戦艦武蔵」

津村節子氏蔵

長篇 『戦艦武蔵』 昭和41年 新潮社

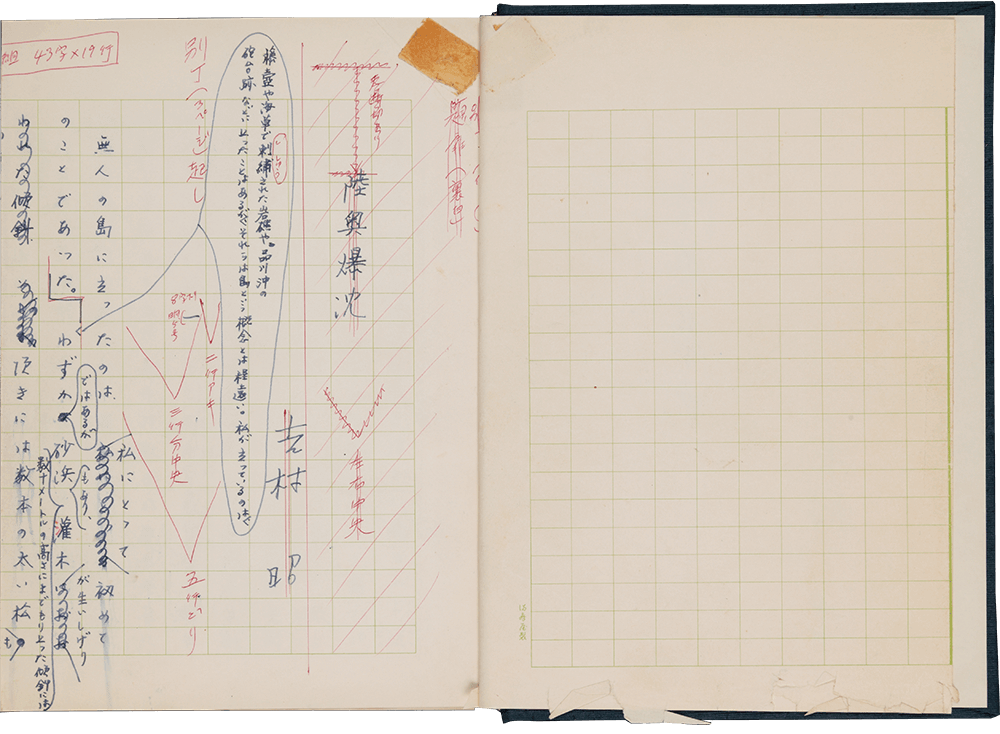

自筆原稿「陸奥爆沈」

津村節子氏寄託資料

長篇 『陸奥爆沈』 昭和45年 新潮社

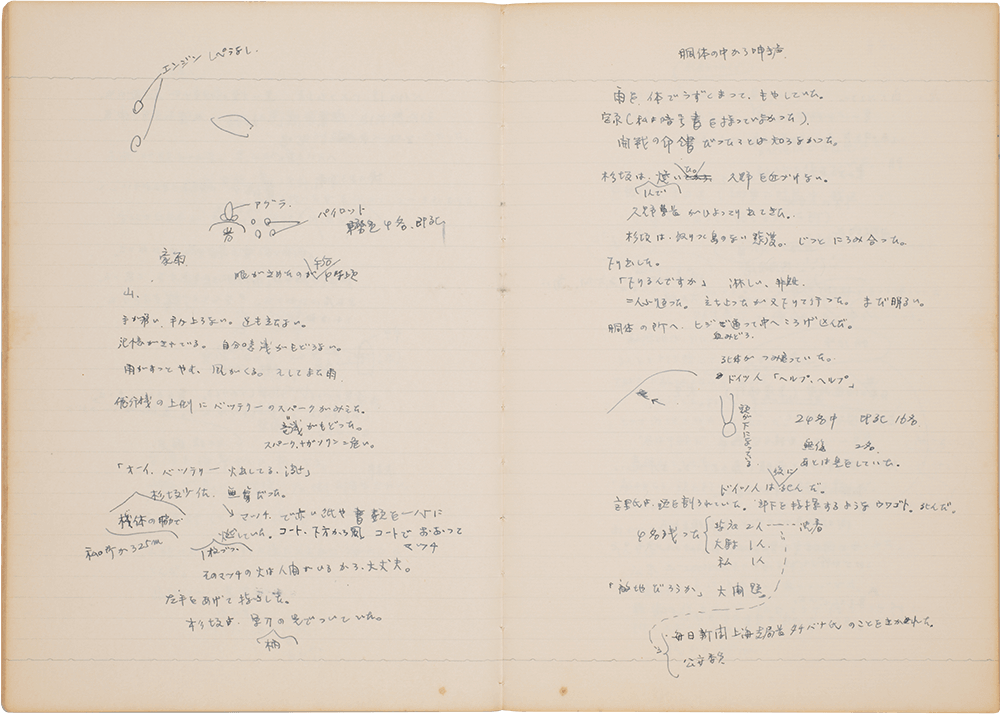

「深海の使者」の取材ノート

津村節子氏寄託資料

長篇 『深海の使者』 昭和48年 文藝春秋

第2章

戦闘機の証言者たち

敗北が充分に予想されながらも戦争にふみきった軍人と為政者たち、そしてその要請にもとづいて最大限の力をしぼり出した軍需会社の社員、勤労学徒たち、そして戦争は、多くの将兵やそれらの人々を捲きこみながら敗戦の日にむかって残酷な傾斜をつづけていった。それを私は、小さな一戦闘機に託して書きとめたいとねがった。

「あとがき」『零式戦闘機』

戦闘機やそれに関わる人物、事件を描いた作品は、「零式戦闘機」「最後の特攻機」「海軍乙事件」「海軍甲事件」などがあります。なかでも昭和43年に発表した「零式戦闘機」は、同41年の「戦艦武蔵」、同42年の「殉国」と合わせて「戦争と民衆」をテーマにした戦史ものの代表作のひとつです。

吉村は、この作品の取材で零式戦闘機を設計製造した工場を訪れます。そこで当時の生産台数や戦災状況が記された日誌を眼にして、「おろかしい戦争にかり立てられた民間人のことを思って涙が出ました。しまいにゼロ戦も特攻機になって兵隊とともに消えて行くんですが、なんでここまで人を殺さねばならなかったのか」と吐露しています(「東京新聞」昭和43年〈月日不詳〉)。

一方、「海軍乙事件」「海軍甲事件」は歴史的な大事件を扱った作品で、関係者への徹底した取材をもとにその真相に迫りました。

〈本をクリックすると詳細解説が表示されます。表示されるまでに時間がかかる場合があります。〉

「零式戦闘機」の執筆を終え、「やっと気がすんだ」と空を見上げる吉村

昭和43年頃

津村節子氏蔵

長篇 『零式戦闘機』 昭和43年 新潮社

「海軍甲事件」の主人公、柳谷謙治之碑。

吉村が寄せた碑文が刻まれている。

写真提供 美深町

短篇集 『海軍乙事件』 昭和51年 文藝春秋

第3章

沖縄戦の証言者たち

東京に住んでいた私は、相つぐ空襲の中で勤労学徒として工場で働いていた。その私と同世代の少年たちが、沖縄県では銃をとり

「「殉国」ノートから―比嘉真一陸軍二等兵」『万年筆の旅(作家のノートⅡ)』

戦史小説を書き始めて1年ほど経った頃、吉村は書店で沖縄戦に関する本を手にします。その中に、中学生によって編成された

〈本をクリックすると詳細解説が表示されます。表示されるまでに時間がかかる場合があります。〉

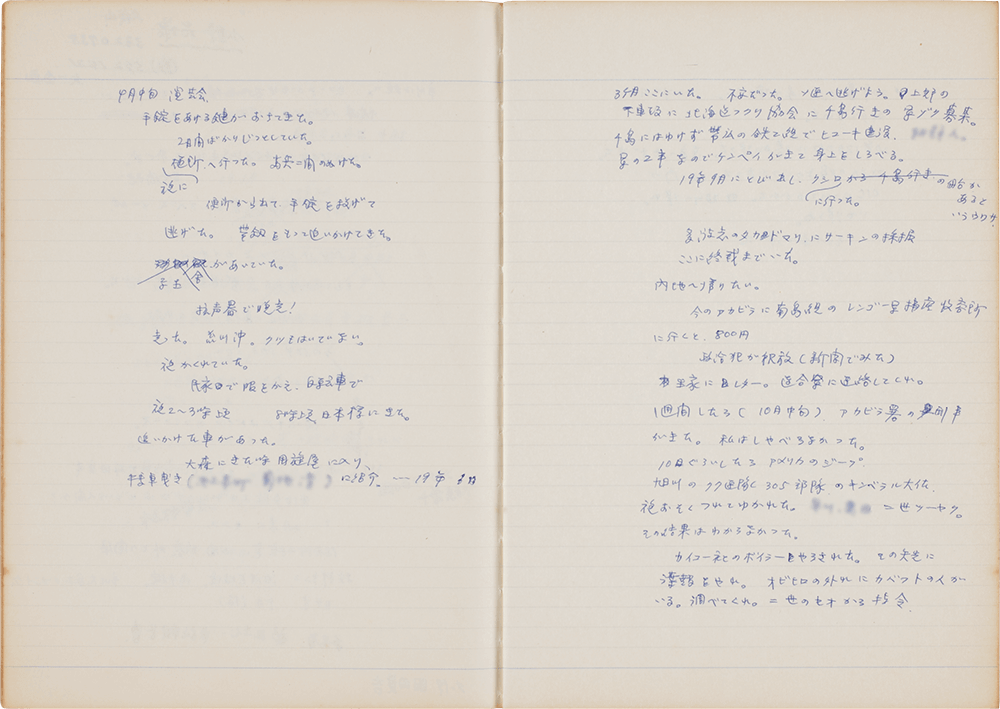

沖縄戦の取材ノート

津村節子氏寄託資料

長篇 『殉国』

昭和42年 筑摩書房

(後改題『殉国 陸軍二等兵比嘉真一』)

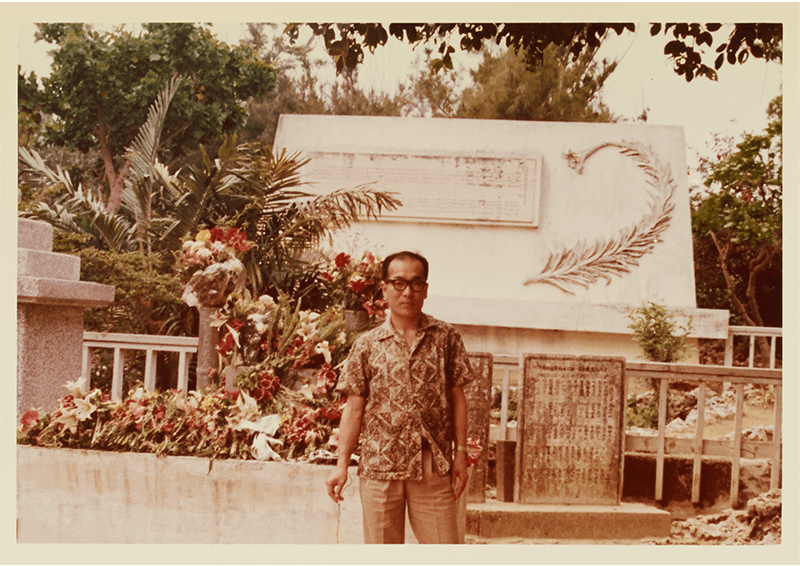

沖縄戦の取材 沖縄陸軍病院第三外科壕跡で

昭和42年

津村節子氏寄託資料

短篇集 『空白の戦記』 昭和45年 新潮社

第4章

それぞれの戦い

開戦のかげには、全く想像もしていなかった多くのかくされた事実がひそんでいたことを、私は知った。開戦の日の朝、日本国内に流された臨時ニュースは表面に突き出た巨大な機械の頭部にすぎず、その下には無数の大小さまざまな歯車が、開戦日時を目標に互いにかみ合いながらまわっていたのだ。

「あとがき」『大本営が震えた日』

「戦史の表面にあらわれなかった部分に、むしろ私は戦争を感じるのである」とする吉村は、戦争の陰の部分に生きた人間や世の中に知られていない劇的な出来事に思いを馳せ、関係者に取材して、その事実を掘り起こしました。戦争の中でどのように人間が生きたか、それが吉村の関心事でした。

関係者の多くは、それぞれが特異な体験をしていましたが、同時に、その体験が太平洋戦争の歴史に深く結びついているものでした。この章では、そうした人物の眼を通して描いた戦史小説を紹介します。

〈本をクリックすると詳細解説が表示されます。表示されるまでに時間がかかる場合があります。〉

「細菌」の取材ノート

津村節子氏寄託資料

長篇 『細菌』

昭和45年 講談社

(後改題『蚤と爆弾』)

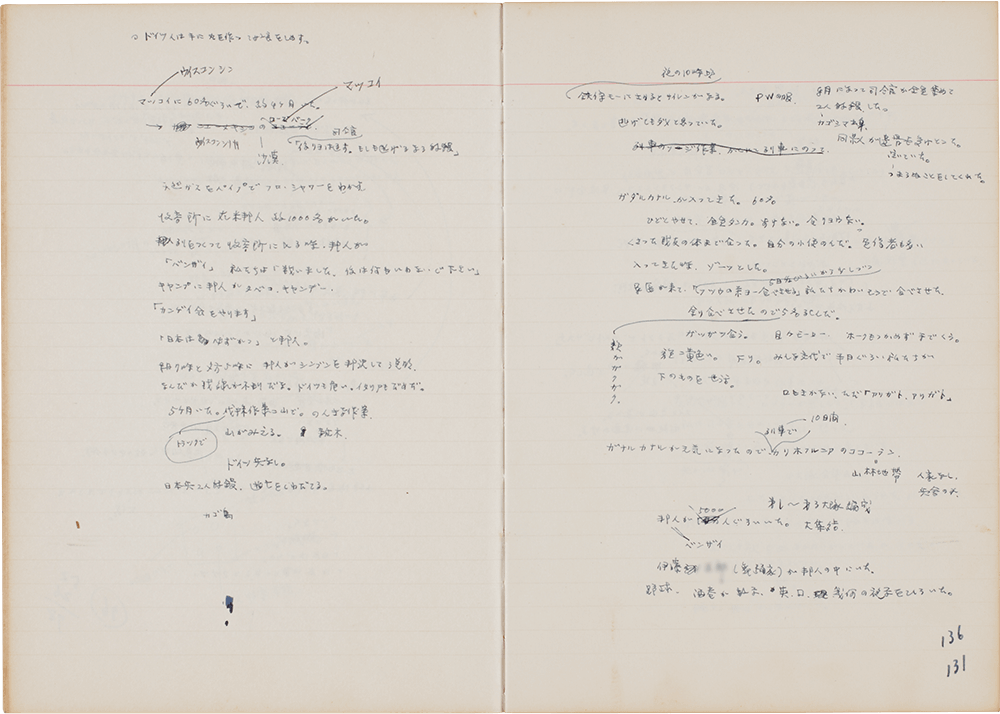

「大本営が震えた日」の取材ノート

津村節子氏寄託資料

長篇 『大本営が震えた日』 昭和43年 新潮社

「背中の勲章」の取材ノート

津村節子氏寄託資料

長篇 『背中の勲章』 昭和46年 新潮社

「逃亡」の取材ノート

津村節子氏寄託資料

長篇 『逃亡』 昭和46年 文藝春秋

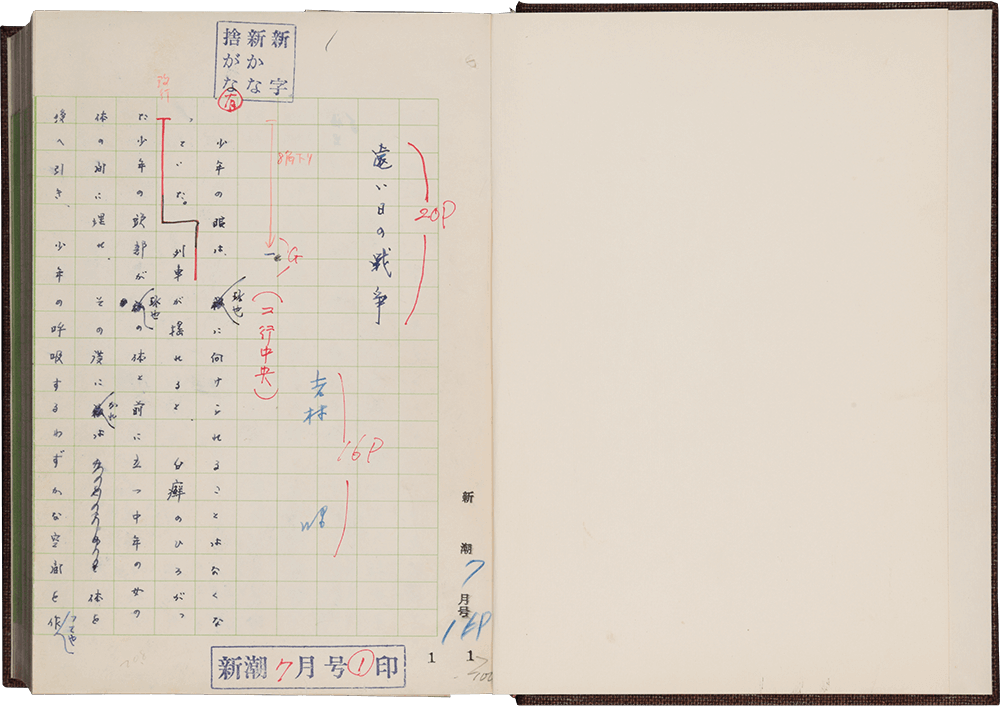

自筆原稿「遠い日の戦争」

津村節子氏寄託資料

長篇 『遠い日の戦争』 昭和53年 新潮社

おわりに

読み継がれる作品

私の戦史小説は証言によって組み立てられ、それが数少なくなれば成立しない。その限界を感じたのが、『深海の使者』であった。

「あとがき」『戦史の証言者たち』

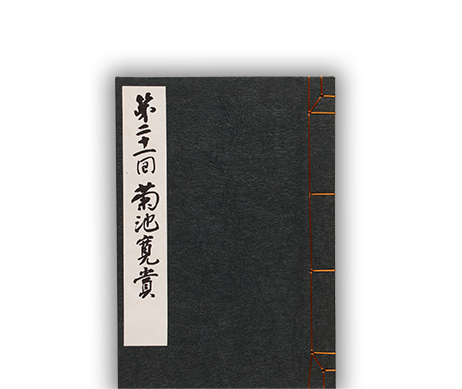

吉村は「戦艦武蔵」を発表してから約7年間、太平洋戦争を背景とした小説を書き続けてきました。しかし、昭和47年〜同48年に発表した「深海の使者」の取材・執筆を通して戦争体験者の減少を痛感し、戦史小説の筆をおくことになります。この作品で文藝春秋読者賞を受賞し、さらに翌年には「戦艦武蔵」など一連のドキュメント作品で菊池寛賞を受賞しました。

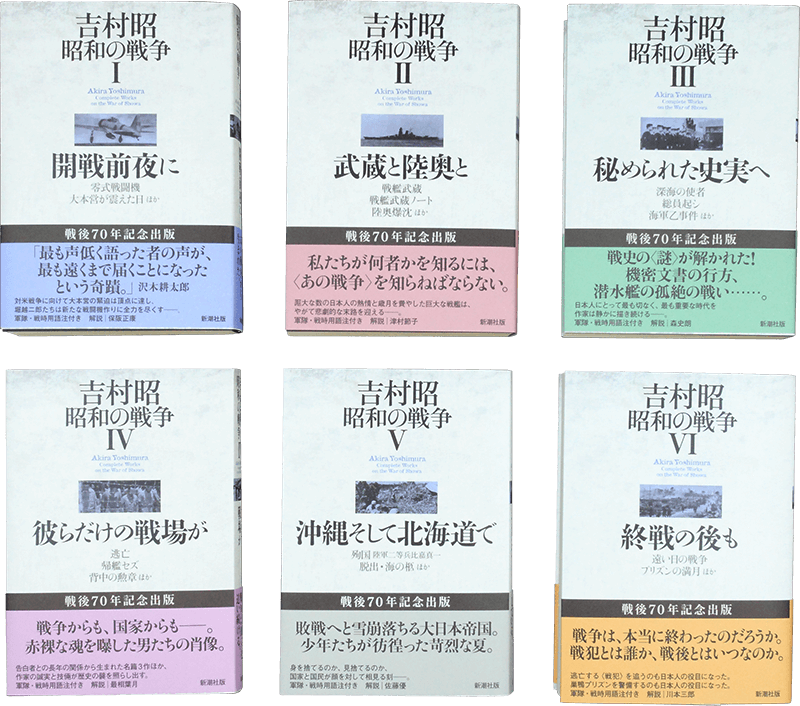

平成3年には『戦艦武蔵』の英訳版が出版され、その後『零式戦闘機』『遠い日の戦争』と外国諸言語での刊行が相次ぎます。吉村没後9年となる平成27年には、戦後70年を迎えて『吉村昭 昭和の戦争』が刊行されました。事実にこだわり、戦争体験者の証言と広範な文献を照合する作業を積み重ねて執筆した作品群は、今も色あせることなく読み継がれています。

〈本をクリックすると詳細解説が表示されます。表示されるまでに時間がかかる場合があります。〉

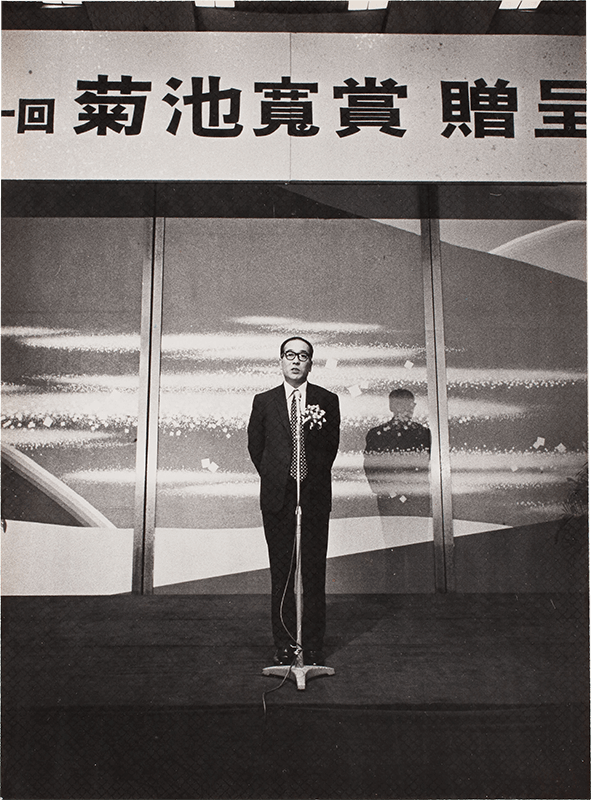

第21回菊池寛賞贈呈式

昭和48年11月9日

写真提供 文藝春秋

菊池寛賞受賞

『吉村昭 昭和の戦争』全6巻 平成27年7月~11月 新潮社