吉村が影響を受けた作家

短篇小説に関心を寄せていた吉村は、森鷗外、志賀直哉、川端康成、梶井基次郎の文章に魅せられ筆写した。最も強い影響を受けたのは、川端と梶井。自らの「文章の根」として吸収した。

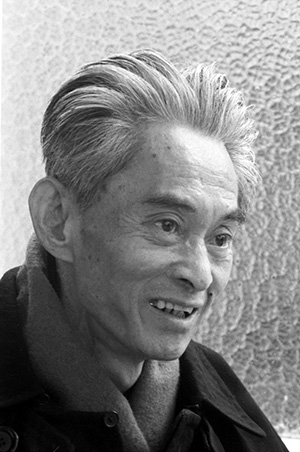

森鷗外 1862-1922

撮影年代不詳 写真提供 講談社

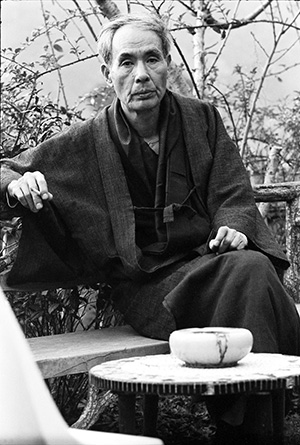

志賀直哉 1883-1971

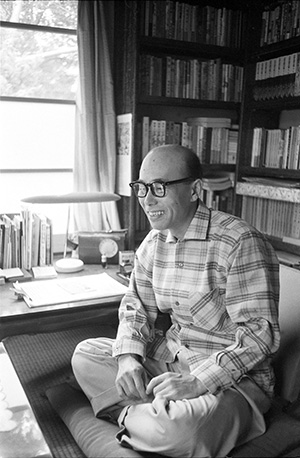

川端康成 1899-1972

昭和36年(1961) 写真提供 講談社

梶井基次郎 1901-1932

昭和6年(1931)1月 写真提供 講談社

学習院大学文芸部時代 昭和25年(1950)~

三島由紀夫 1925-1970

学習院の先輩にあたる三島は、「赤絵」創刊号に詩「石切場」を寄稿。吉村ら文芸部員と小説談義を楽しみ、朗らかに接した。三島は、吉村の「死體」を評価。吉村は寝付けないほどの喜びを感じた。

中山義秀 1900-1969

昭和39年(1964)11月26日 写真提供 講談社

吉村と北原(津村)は、発行した「赤絵」第9号を手にして中山に講演を依頼した。部員仲間だった二人に、中山は「いいなずけですか」と聞く。その翌年、吉村と北原は結婚。以後、中山は、時折、作品の感想を送った。吉村は、中山作品の「勁い文体」に対し、畏敬の念を抱き続けた。

※「若き日の出会い」(『旅行鞄のなか』平成元年、毎日新聞社)より

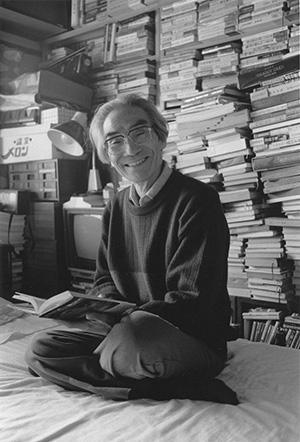

八木義德 1911-1999

平成元年(1989)12月4日 撮影 五十嵐千彦 写真提供 町田市民文学館

吉村にとって「文学の師」だった。金銭のためではなく自分の文学のために書く八木の姿に、吉村は、「文学とは何か」を知った。同人雑誌の合評会に招くこともあり、自宅を訪ねては克明な批評を受けた。八木は、吉村と北原(津村)の結婚披露宴に出席した。

※「大きな掌」(『私の好きな悪い癖』平成12年、講談社)より

同人雑誌を舞台に 昭和30年(1955)~

津村節子 1928-

昭和27年(1952)11月 写真提供 津村節子

公私に渡る生涯の伴侶。学習院大学の文芸部に参加して、吉村の「死體」を読み、「自分の作品が忽ち色褪せるのを感じた」という。津村は、昭和40年(1965)、「玩具」で第53回芥川賞を受賞し、文壇デビュー前の吉村の執筆を支える。互いの信念を尊重し、一心に歩む二人は、それぞれに独自の文学世界を確立していく。

※津村節子『ふたり旅』(平成20年、岩波書店)より

丹羽文雄 1904-2005

復刊した「文学者」発行の経費を全額負担し、多くの作家や評論家を世に送り出した。吉村は、同誌で編集委員も務め、研鑽を積む。その経験は、吉村の文学観を培った。丹羽の存在に支えられて、地道に創作を続けた。太宰治賞受賞の知らせを最初に報告したのも丹羽だった。

石川利光 1914-2001

「文学者」編集委員で、中心的役割を果たした。石川は、『靑い骨』の解説で、吉村独自の「感覚のプリズム」を高く評価。作風について言及した。吉村は、自身の「今後のことまで見つめている眼」を感じたという。折に触れ、吉村と津村の相談相手となった。

小田仁二郎 1910-1979

撮影年代不詳 写真提供 徳島県立文学書道館

「文学者」同人。同誌の一時休刊後、「Z」を主宰。小田に誘われた吉村は、期待をもって参加する。小田の具体的な指摘に「小説読みの巧者」と感じた。「Z」に発表した「さよと僕たち」は、初めて「文學界」の同人雑誌評で好意的に取り上げられた。

瀬戸内晴美(寂聴) 1922―2021

昭和35年(1960) 写真提供 徳島県立文学書道館

「文学者」同人。小田の創刊した「Z」に参加。同誌から応募した「女子大生・曲愛玲」で同人雑誌賞を受賞し、「Z」の評価を高めた。互いに少女小説を書いていた津村とは、公私において交流を深める。

吉行淳之介 1924-1994

昭和41年(1966)ころ 写真提供 講談社

吉村は、3才年長の吉行に、敬意と親近感を抱いていた。戦争や結核闘病など、共通の体験をもつ。同人雑誌を送り、感想の葉書を受け取ることもあり、吉行が編集人を務める「風景」に短篇「キトク」を発表した。

太宰治賞受賞へ 昭和33年(1958)~

中村八朗 1914-1999

昭和35年(1960)ころ 写真提供 講談社

「文学者」で編集を担当。「文學界」で没となった「透明標本」を、「人によって作品の観方はちがうから、私が読んでよければのせます」と受け取る。昭和36年(1961)9月の「文学者」に掲載された同作は、第46回芥川賞候補となった。

佐藤春夫 1892―1964

昭和38年(1963)11月 写真提供 講談社

芥川賞選考委員として「透明標本」を高く評価。選評では「神経の行きとどいた明快な文体とこの特異な取材の必然性」を「ホンモノ」と思ったと表現。吉村は、佐藤の推薦により雑誌「芸術生活」に発表の機会を得た。

高見順 1907-1965

昭和38年(1963)4月23日 写真提供 講談社

芥川賞選考委員として「石の微笑」を高く評価。高見が逝去した後、中山義秀の勧めで、高見の自宅を訪ねた。高見の妻に会い、「必ず伸びる」と将来を期待していた話を聞き、吉村は期待に応えていない自分を情けなく思ったという。

臼井吉見 1905―1987

昭和41年(1966) 写真提供 講談社

吉村は、文芸評論家である臼井の感性に共感していた。「靑い骨」が掲載された「文学者」を持ち、臼井の自宅を訪ねたこともある。臼井が選者であることも動機の一つとなり「星への旅」を太宰治賞に応募し、受賞した。