会期

令和4年8月19日(金)から10月19日(水)まで

概要

「海も暮れきる」は、自由律の俳人尾崎放哉が、最期の8カ月を過ごした小豆島を舞台に、その生と死を描き出した長篇小説。

20歳の時に喀血した吉村は、死を強く意識した病床で、自らと同じ結核を患った放哉の句にふれ、深い共感を覚えた。

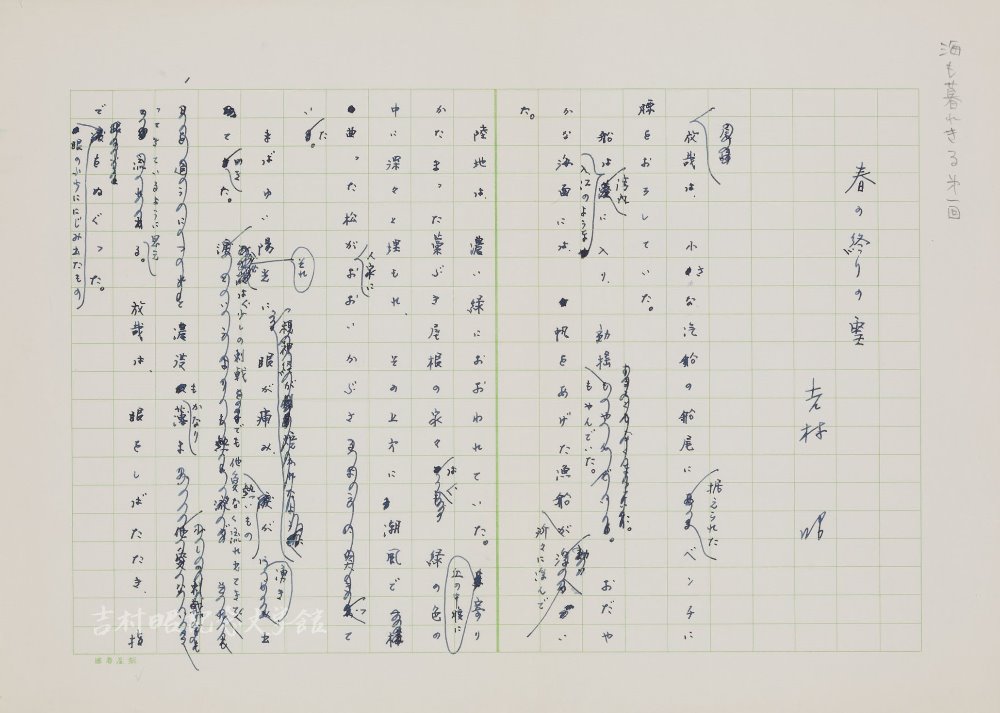

昭和42年(1967)、40歳となった吉村は、小豆島でゆかりの人物に取材し、放哉を主人公に小説を書くことを決意した。一方で、放哉が死去した41歳という年齢を超えなければ、放哉を捉えることができないと感じ、文献を収集し、書簡や日記の調査を重ねた。さらに、放哉の故郷、鳥取をはじめ、放浪先の京都、神戸、福井で取材した吉村は、放哉の全ては小豆島での8カ月という期間に凝縮されていると感じた。

同52年から、2年4カ月にわたり「海も暮れきる」(「本」講談社)を連載後、単行本(昭和55年 講談社)を刊行した。自身の闘病体験を見つめ直し、死を目前にした放哉の心情と衰弱する体の変化、句作に対する思いを掘り下げている。

※原稿のタイトル「春の終りの雪」は連載直前に放哉句「障子あけて置く海も暮れ切る」の下の句を取り、「海も暮れきる」と改めた。